Quand on pense “parfum” on imagine immédiatement un flacon, son geste élégant, et le souvenir d’un être aimé ou d’un été un peu caliente. C’est vrai, la parfumerie est aujourd’hui principalement perçue comme un art, un plaisir olfactif, une industrie du beau, mais ce serait très réducteur de s’en tenir là.

Car l’olfaction est avant tout un sens neurologique.

Derrière chaque odeur perçue, ce sont des centaines de neurones qui s’activent, des connexions cérébrales qui s’illuminent, des réseaux qui se coordonnent. Sentir est un processus complexe, ultra sophistiqué, et qui dit sens neurologique, dit aussi porte d’entrée vers la santé du cerveau.

Les scientifiques le savent depuis plusieurs décennies: les troubles de l’odorat peuvent être les premiers signes de maladies neurodégénératives, et ce bien avant les pertes de mémoire ou les troubles moteurs.

Le nez devient alors un outil de dépistage, et la parfumerie en tant que science des odeurs, une alliée inattendue de la neurologie.

C’est quoi une maladie neurodégénérative?

Les maladies neurodégénératives désignent un ensemble de pathologies progressives qui entraînent la mort lente et irréversible des neurones, les cellules du cerveau et du système nerveux. Ce sont des maladies qui n’attaquent pas un organe, mais le système nerveux lui-même, et ce souvent de manière silencieuse pendant des années.

À la racine de ces affections, on retrouve un mécanisme commun: l’accumulation anormale de protéines mal repliées dans le cerveau. Ces agrégats (et pour être plus précis: bêta-amyloïde, tau, alpha-synucléine, etc.) forment des dépôts toxiques qui empêchent les cellules nerveuses de fonctionner et perturbent les connexions entre neurones, pour finir par les tuer.

En vulgarisant énormément, c’est exactement comme l’encrassement moteur d’une voiture.

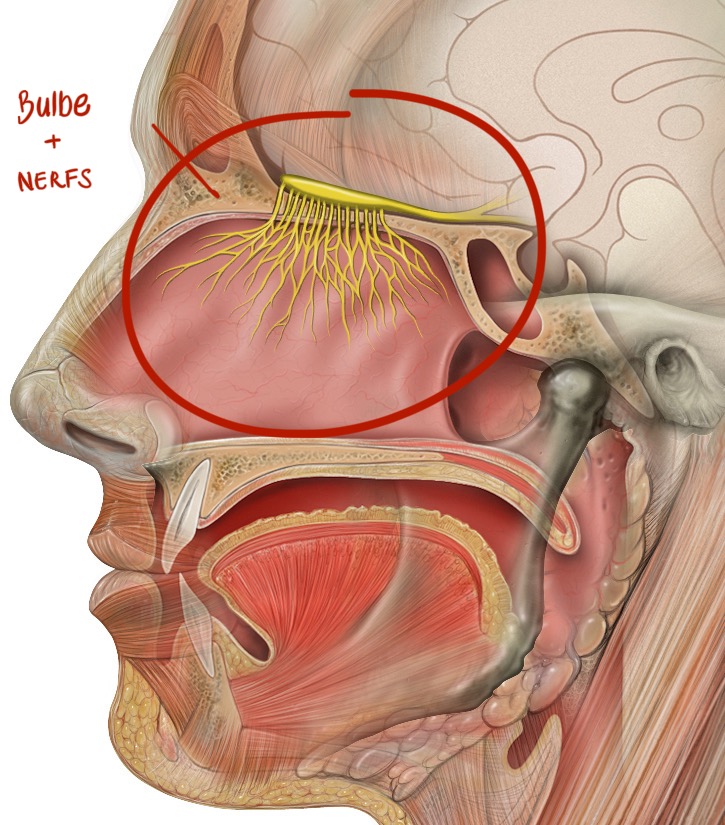

Mais ce qui fascine les chercheurs (et moi qui y compris) c’est que dans plusieurs de ces maladies, les premières zones touchées sont celles liées à l’odorat. Le bulbe olfactif, cette mini structure en forme d’ampoule située juste au-dessus de la cavité nasale est souvent le premier territoire envahi par ces dépôts protéiques.

Pourquoi l’odorat est-il si vulnérable?

Trois grandes raisons expliquent la fragilité précoce de l’olfaction:

- Le bulbe olfactif est en lien direct avec l’environnement extérieur: c’est l’un des rares endroits où des neurones exposés au monde extérieur envoient des signaux directement au cerveau.

- Il est très peu protégé: contrairement au reste du cerveau, le bulbe olfactif est mal défendu par la barrière hémato-encéphalique (bouclier qui filtre normalement les toxines)

- Il entretient une neurogenèse active, c’est-à-dire qu’il produit de nouveaux neurones adultes, ce qui le rend donc particulièrement sensible aux déséquilibres biochimiques.

Cette exposition particulière fait donc du bulbe olfactif un haruspice scientifique, une sentinelle biologique: il perçoit et sent (sans mauvais jeu de mots) les perturbations avant le cerveau

Alzheimer: quand souvenirs et odeurs s’effacent ensemble

Quand on pense aux maladies neurodégénératives, Alzheimer arrive en premier, et pour cause: c’est la forme de démence la plus fréquente.

Elle se manifeste par une perte progressive de la mémoire, des difficultés à accomplir des gestes simples, à parler, à s’orienter, et touche majoritairement les personnes âgées.

Mais ce qu’on a tendance à oublier, c’est que la perte d’odorat est souvent l’un des premiers signes cliniques mesurables, parfois des années avant les troubles de la mémoire.

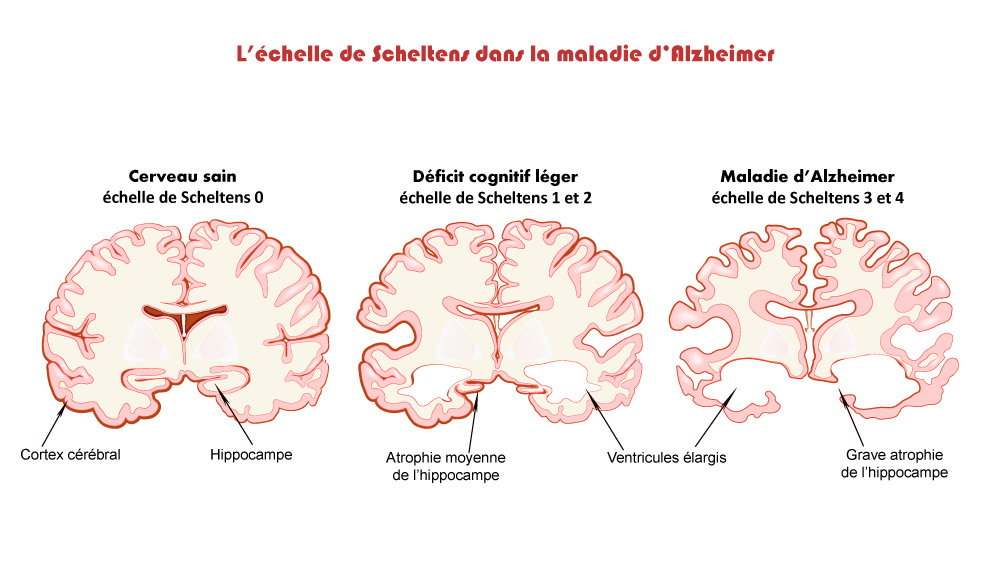

Pourquoi? Parce que les premières lésions de la maladie apparaissent dans les zones du cerveau qui gèrent à la fois l’odorat et la mémoire: le bulbe olfactif, mais aussi le cortex entorhinal et l’hippocampe.

Le cortex entorhinal (nouveau personnage que j’introduis dans la villa) est une région charnière, il traite les informations olfactives en provenance du bulbe et les transmet à d’autres régions du cerveau, notamment l’hippocampe, pour les intégrer à la mémoire.

Autrement dit, ce qu’on sent passe d’abord par là avant de devenir un souvenir.

C’est donc un point de jonction entre sentir et se souvenir. Et comme il est atteint très tôt dans la maladie d’Alzheimer, ça explique pourquoi les troubles olfactifs sont souvent les premiers symptômes perceptibles.

Ce que dit la recherche :

- Une étude de Wilson et al. (2007) publiée dans Archives of General Psychiatry a montré que les personnes âgées ayant une mauvaise identification des odeurs avaient un risque environ 50% plus élevé de développer une déficience cognitive légère dans les 5 ans, donc être à un stade prodromique de la maladie d’Alzheimer.

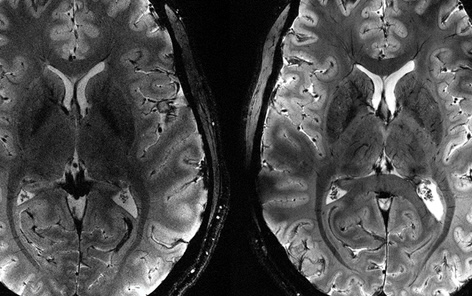

- Des études d’IRM cérébrale montrent que les troubles olfactifs sont associés à une atrophie de l’hippocampe et des régions temporales médianes qui sont centrales pour la mémoire (Devanand et al., 2015 / Murphy, 2019).

- Les tests olfactifs comme l’UPSIT (University of Pennsylvania Smell Identification Test, mais comme fuck les amerloques, UPSIT c’est très bien) sont désormais utilisés comme indicateurs précoces d’Alzheimer, bien avant les troubles cognitifs classiques.

Parkinson: quand l’anosmie précède les tremblements

La maladie de Parkinson, elle, est souvent associée à la lenteur, aux tremblements et à la rigidité. Mais ce qui est encore beaucoup trop ignoré, c’est qu’une perte de l’odorat précède les symptômes moteurs dans près de 90% des cas (c’est ÉNORME).

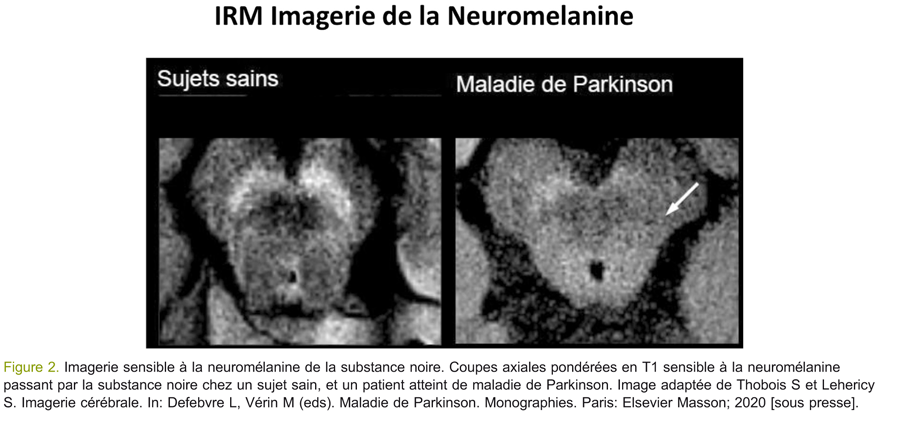

Parkinson, comme Alzheimer, est une maladie neurodégénérative, mais elle touche principalement les neurones dopaminergiques de la substance noire.

Quèsaco? Pour faire simple, la substance noire joue un rôle clé dans la régulation de nos mouvements, car elle produit la dopamine qui est un neurotransmetteur essentiel au contrôle moteur. Et ce qui est fascinant, ou plutôt terrifiant, c’est que bien avant les premiers signes visibles, les protéines alpha-synucléine mal repliées commencent à s’accumuler où? Dans le BULBE OLFACTIF.

C’est également une hypothèse avancée par le grand monsieur Braak. Pour ceux qui ne savent pas qui est le bonhomme, c’est un anatomiste et neuropathologiste allemand qui dédie sa vie à comprendre comment Alzheimer détruit ses malades, et il a donc utilisé la même approche en étudiant des cerveaux de patients Parkinsoniens (on dirait le nom d’un mouvement sectaire, mais les pauvres). Blague à part, il en ressort que la maladie pourrait démarrer dans des structures périphériques comme l’intestin ou le bulbe olfactif, et ce avant de progresser silencieusement vers le cerveau profond.

Ce que disent d’autres études:

- L’étude PARS (Parkinson Associated Risk Syndrome) a mis en évidence que les troubles olfactifs précoces étaient le marqueur le plus fiable de conversion vers la maladie chez les sujets à risque.

- La perte d’odorat est plus fréquente que les tremblements dans les phases initiales.

Et les autres maladies neurodégénératives ?

Alzheimer et Parkinson sont les plus connues, mais elles ne sont que la partie émergée d’un iceberg bien plus vaste. Car dans l’ombre, d’autres maladies tout aussi redoutables partagent ce même point commun: une atteinte olfactive précoce.

- Démence à corps de Lewy: souvent confondue avec Alzheimer, la démence à corps de Lewy est pourtant une pathologie à part entière. Elle est marquée par des hallucinations visuelles, des fluctuations cognitives et une rigidité musculaire proche de celle de Parkinson.

Ce que l’on sait, c’est que l’anosmie (la perte d’odorat) est également fréquente, parfois même avant les premiers signes cognitifs. Les corps de Lewy, constitués d’alpha-synucléine anormale, envahissent précocement le bulbe olfactif, comme dans Parkinson.

Ça confirme une fois de plus que la voie olfactive est une porte d’entrée privilégiée pour détecter ces pathologies complexes et invasives.

- Sclérose en plaques: moins attendue, la sclérose en plaques (SEP) peut elle aussi perturber l’olfaction. Même si ce n’est pas un critère diagnostique classique, plusieurs études ont mis en évidence une diminution des capacités de détection et de reconnaissance des odeurs chez certains patients.

Ici, c’est l’inflammation chronique du système nerveux central qui vient altérer les connexions, y compris celles impliquées dans le traitement olfactif. La perte sensorielle peut ainsi précéder d’autres troubles perceptifs, notamment visuels ou moteurs.

- Dégénérescences fronto-temporales (DFT): ce groupe de maladies rares mais qui sont la deuxième cause de démence après Alzheimer chez les moins de 65 ans, affectent principalement le lobe frontal et/ou temporal du cerveau, entraînent souvent des troubles du comportement, de l’empathie ou du langage.

Mais dans certains sous-types, notamment ceux qui touchent la région orbitofrontale (zone impliquée dans la prise de décision et sans surprise… la perception olfactive) des altérations de l’odorat sont également documentées. Le cortex orbitofrontal joue un rôle crucial dans la codification hédonique des odeurs, en d’autres termes: savoir si une odeur est agréable ou non.

- La maladie de Huntington: rare, génétique et implacable, la maladie de Huntington entraîne des mouvements involontaires, des troubles cognitifs et psychiatriques. Là encore, l’atteinte olfactive peut précéder les symptômes moteurs.

Des études ont montré que les patients porteurs de la mutation, mais encore asymptomatiques, présentaient déjà des troubles subtils de l’identification olfactive.

La parfumerie dans tout ça?

On pourrait penser que ce savoir reste secret, enfermé dans les labos de neurosciences, loin des flacons de niche ou des jus marketés par la dopamine. Mais ce serait une erreur. Car si l’olfaction est la sentinelle du cerveau, la parfumerie est l’art, et de plus en plus la science qui sait la mobiliser.

Loin d’être un simple vecteur de séduction, le parfum est un stimulus neurologique sophistiqué, capable d’activer la mémoire, l’émotion, l’attention. Il engage le cortex entorhinal, l’hippocampe, et le bulbe olfactif ( je sais, je me répète ENCORE ) ces structures cérébrales précocement affectées dans Alzheimer ou Parkinson. Donc, c’est précisément pour ça qu’on commence à l’intégrer dans les pratiques cliniques.

On voit aussi peu à peu émerger des protocoles d’olfactothérapie pour patients souffrant d’Alzheimer, des programmes sensoriels dans les EHPAD, ou des outils de stimulation cognitive par l’odeur. Certaines maisons de parfum collaborent même avec des centres de recherche pour concevoir des odeurs capables d’ancrer des souvenirs ou de réveiller des circuits neuronaux endormis. La parfumerie se transforme en médiation thérapeutique, un vecteur d’entraînement cérébral.

Mais ce qu’on sait moins, c’est que même le geste du parfum: choisir, sentir, mémoriser, associer, est en soi un exercice neurologique complet. Un parfum bien conçu peut devenir un outil de soin. Un test olfactif peut être aussi révélateur qu’un IRM. Et un programme sensoriel adapté peut aider à préserver certaines fonctions cognitives chez les personnes âgées ou vulnérables.

L’olfactothérapie, justement, s’impose comme une discipline à part entière. Elle utilise la puissance des odeurs, huiles essentielles, parfums naturels ou compositions sur mesure pour agir sur la sphère émotionnelle, la mémoire, l’humeur.

Respirer certaines senteurs, c’est apaiser l’anxiété, stimuler la concentration, raviver des souvenirs, ou simplement retrouver un peu de bien-être dans le quotidien. Les ateliers d’olfactothérapie se multiplient, aussi bien en milieu hospitalier qu’à domicile, et s’adressent à tous ceux qui souhaitent rééduquer leur odorat ou renforcer leur résilience émotionnelle. On parle ici d’une approche non médicamenteuse, douce, mais qui tout de même s’appuie sur des bases neuroscientifiques solides.

Quid côté technologique avec l’intelligence artificielle?

L’IA s’invite désormais dans l’univers du parfum et du soin olfactif, ouvrant des perspectives inédites. Sans entrer dans les détails (mais promis, ce sera le sujet d’un loooong post), il faut savoir que des algorithmes sont déjà capables de:

– Croiser des données olfactives et neurologiques pour affiner des diagnostics précoces, voire personnaliser des entraînements sensoriels selon le profil de chacun.

– Générer des fragrances inédites, en analysant des millions de combinaisons moléculaires et en anticipant leur impact émotionnel ou cognitif.

– Proposer des expériences sur mesure, où le parfum devient un soin personnalisé, adapté à l’humeur, au contexte, ou même à l’état de santé du moment.

Certaines startups comme Osmo ou Groupo Boticario, travaillent déjà à des outils capables de simuler l’odorat humain, d’automatiser la création de parfums ou de détecter des troubles olfactifs à partir de simples tests sensoriels. J’ai eu la chance de tester les IA et même sentir ce qu’elles sont capables de générer, et honnêtement, c’est très impressionnant.

Les grandes maisons, elles, s’appuient sur l’IA pour concevoir des jus plus durables, plus sûrs, mais aussi plus émotionnels, en tenant compte des différents paramètres comme les ressentis ou la prédictibilité du marché.

On n’en est qu’au début, mais la convergence entre neurosciences, parfumerie et intelligence artificielle pourrait bien transformer notre rapport à l’odorat, au soin, et même à la mémoire.

L’odorat, ce sens qu’on néglige souvent parce qu’il est invisible, fugace, difficile à décrire, est en réalité un marqueur biologique de premier ordre. Il précède parfois les mots. Il devance la mémoire. Il sent ce que le cerveau ne dit pas encore. Et c’est précisément pour ça que les maladies neurodégénératives s’y accrochent d’abord. Mais ce n’est pas une fatalité, parce que si l’olfaction signale ce qui cloche, elle peut aussi être utilisée pour agir.

La parfumerie, dès lors qu’elle s’allie à la science, peut devenir un outil de soin, d’accompagnement, d’alerte et même de prévention. C’est là que les mondes se croisent: neurosciences, art olfactif, IA.

Certains doivent penser qu’on est en pleine science-fiction, d’autres que nous sommes perdus dans un épisode de Black Mirror, et je vous dirais que vous n’avez pas totalement tort, mais c’est aussi très fascinant.

Et si, dans ce futur proche, les parfums pouvaient diagnostiquer plus tôt, ralentir la perte, ou raviver des souvenirs oubliés?

En résumé:

On arrive à la fin de cette longueee tirade, et il apparaît évident que l’odorat n’est pas un sens accessoire, ni un simple caprice de la nature. C’est un pont invisible entre notre monde intérieur et le monde extérieur, un fil tendu entre la mémoire, la santé, l’émotion et la créativité. Là où la vue et l’ouïe racontent le visible et l’audible, l’odorat, lui, murmure l’intime, l’enfoui, parfois l’oublié.

Ce qui se joue aujourd’hui à la croisée de la parfumerie, des neurosciences et de l’intelligence artificielle, c’est la réhabilitation d’un sens longtemps sous-estimé, mais aussi l’émergence de nouveaux outils pour mieux comprendre, prévenir et accompagner les maladies neurodégénératives. Les parfums-soins, l’olfactothérapie, les protocoles sensoriels personnalisés ou encore les créations olfactives assistées par IA ouvrent des portes insoupçonnées, à la fois pour le soin, la prévention et le plaisir.

Alors, la prochaine fois que vous choisirez un parfum, que vous humerez un flacon ou que vous laisserez une odeur vous traverser, souvenez-vous: ce geste anodin est peut-être, sans que vous le sachiez, un acte de soin, un entraînement pour votre cerveau, une façon de rester relié à vous-même et aux autres.

L’avenir du parfum ne se joue plus seulement sur la peau, mais bien dans la profondeur de nos synapses. Et c’est au fond une excellente nouvelle.

Laisser un commentaire