Vous pensiez sentir avec vos narines? Eh bien non.

Enfin, si.

Mais pas seulement.

La rétro-olfaction, c’est le sens caché derrière la fameuse madeleine de Proust que je vous rabâche depuis plusieurs chapitres déjà. Non pas l’odeur flottant dans l’air, mais ce goût/arôme qui surgit en bouche, jusqu’au nez pour réveiller une mémoire intime, un souvenir que l’on pensé oublié.

Une bouchée suffit pour faire basculer le temps, un parfum avalé pour réanimer un monde entier.

Longtemps ignorée, la rétro-olfaction est en réalité le cœur battant de notre perception du goût et des odeurs, ce qui donne à un café sa complexité, à un plat son identité, à nos souvenirs leur intensité. Elle n’est pas qu’une affaire de papilles (qui ne captent que cinq saveurs basiques, boooooring) mais une fabrique d’illusions où le cerveau “goûte” avec le nez, fabule et reconstruit.

Ce sens, discret et invisible, est pourtant l’un des plus puissants que nous possédons. Il traverse la biologie, la psychologie, la gastronomie, et même l’histoire des civilisations.

Mini parenthèse historique:

Revenons un peu dans le passé. La rétro-olfaction n’avait pas encore de nom, mais les Anciens avaient déjà la vision. Elle existait déjà dans les gestes, les rituels et les croyances, et les gens n’auraient jamais pensé séparer ce qui passe par la bouche de ce qui passe par le nez, pourquoi? Car pour eux, manger, boire, soigner, prier, tout relevait d’une MÊME expérience sensorielle.

Chez les Grecs et les Romains, le banquet n’était pas seulement une affaire de nourriture, mais un théâtre d’odeurs et de saveurs entremêlées. Les corps huilés respiraient le parfum, les vins étaient mêlés de résines, les salles baignaient dans l’encens. On mangeait autant avec le nez qu’avec la bouche, et le plaisir naissait de cette fusion. L’alimentation était aussi médecine de l’âme.

Dans l’Inde ancienne, l’Ayurveda associait goût, odeur et texture en proposant une union encore plus radicale. Les préparations médicinales et culinaires combinaient goût, odeur et texture comme un seul langage. Le curcuma réchauffait le corps, le jasmin apaisait l’esprit, le santal nourrissait l’âme. Ici, l’arôme n’était pas décoratif: il guérissait.

En Chine ancienne, la cuisine impériale et l’herboristerie intégraient saveurs, odeurs et équilibre des énergies vitales. Thé, épices et herbes ne se consommaient pas seulement pour le goût, mais pour harmoniser le corps et l’esprit. Le gingembre et la cannelle réchauffaient autant qu’ils parfumaient les bouillons, le thé devenait un rituel où l’odeur de la vapeur comptait autant que le goût en bouche, et l’encens accompagnait les repas autant que les méditations.

L’harmonie passait par la circulation des saveurs/odeurs dans le corps. Manger, c’était respirer, et respirer, c’était déjà se soigner.

Dans le monde arabo-musulman, l’alliance des saveurs et des senteurs a trouvé son raffinement technique avec la distillation. Extraire l’essence d’une fleur ou d’une épice, c’était à la fois cuisiner et parfumer. L’eau de rose et le distillat de fleur d’oranger s’invitaient dans les pâtisseries, tandis que l’oud et l’ambre enrobaient les maisons et les corps. La cuisine et le parfum n’étaient pas des disciplines séparées: c’était une même science, celle de l’élévation sensorielle.

Bref, toutes ces civilisations savaient déjà ce que la science moderne redécouvre avec la rétro-olfaction: goûter et sentir ne sont pas deux expériences distinctes, mais les deux battements d’un même cœur sensoriel.

Et là certains doivent se demander ce qu’en est-il de l’Europe?

… Encore et toujours en retard, puisque ce n’est qu’au 18ème siècle, que Jean Anthelme Brillat-Savarin, un des Martin Matin du paysage français, et accessoirement pionnier de la gastronomie, introduit le concept de rétro-olfaction dans ses écrits.

Il expliquait que le goût n’est pas un sens isolé mais une faculté qui se complète et s’exalte par le secours de l’odorat. Il pressentait, sans pouvoir le démontrer scientifiquement, que ce que nous appelons “goût” provient en grande partie de sensations olfactives intérieures.

Mais l’explication biologique?

Si vous vous souvenez bien, j’introduisais vaguement dans les premiers chapitres que l’odorat est le sens le plus archaïque de notre arsenal sensoriel, et qu’il est également l’un des premiers que nous possédons.

On va refaire un bon dans le passé, mais cette fois-ci vers celui où nous étions plus proches des poissons qui nagent dans une mare, que de bébés mignons qui sirotent des biberons: la phrase in utero.

Avant même de voir la lumière ou d’entendre le monde, nous baignons déjà dans un univers d’odeurs, ou plutôt devrais-je dire, de saveurs.

Contrairement à ce que l’on pense, le fœtus ne “sent” pas encore au sens strict dans ses premiers mois: même si ses bulbes olfactifs sont parfaitement fonctionnels et ce dès ses premières semaines de conception, ils ne se connectent que tardivement. Mais il goûte déjà, littéralement, à travers le liquide amniotique.

Et ce “bouillon” dans lequel le fœtus “mijote” pendant 9 mois est blindé de saveurs. Il s’aromatise selon ce que la mère mange: ail, vanille, mangue, poulet… tout traverse les barrières pour créer une soupe unique et une full immersion gustative in utero.

Par ailleurs, des études montrent que cette exposition prénatale influence les préférences du nouveau-né. Des bébés nés de mamans ayant consommé de l’anis durant la grossesse manifestent une préférence et une acceptation plus marquées de cette saveur après la naissance, contrairement à ceux dont les mères n’en ont pas consommé. Cette sensibilité se manifeste dès les premiers jours de vie, via des réponses faciales, d’orientation de la tête, et des comportements de succion très spécifiques.

En bref, bien avant la naissance, nous avons déjà une “bibliothèque olfactive” des préférences, des affinités, et des petits conditionnements sensoriels. Autrement dit, nous commençons à sentir par la bouche avant même d’avoir utilisé notre nez.

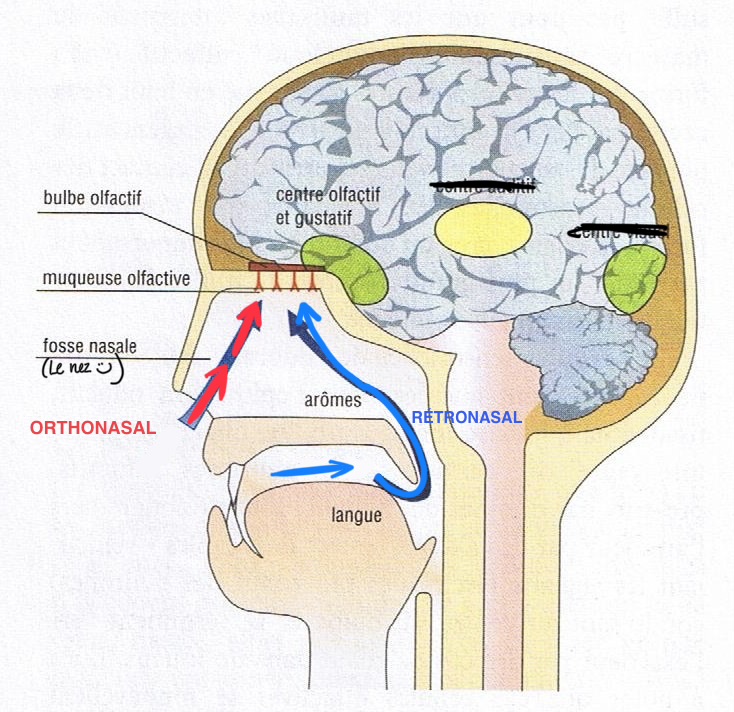

Mais, une fois nés, le nez entre en jeu, et notre odorat fonctionne via non pas une mais DEUX portes d’entrée:

- L’orthonasale (cf. schéma en rouge) : celle qu’on associe instinctivement à “sentir”. On approche le nez d’un bouquet de fleurs, d’un flacon de parfum, d’un plat. L’air passe par les narines, transporte les molécules odorantes, qui vont stimuler les récepteurs olfactifs.

- La rétronasale (cf. schéma en bleu) : la voie discrète, invisible, mais essentielle. Quand nous mangeons, mâchons, buvons, des molécules volatiles se libèrent dans la bouche et remontent par l’arrière-gorge jusqu’aux récepteurs olfactifs.C’est là que se joue la magie: le goût d’un aliment n’est pas seulement sur la langue (qui ne capte que sucré, salé, acide, amer, umami), mais dans ce dialogue rétro-olfactif.

C’est pour ça qu’un café n’a pas la même odeur quand on le sent dans la tasse et quand on le boit. Et c’est aussi pour ça que la nourriture à le goût du carton mouillé quand on est enrhumés: le nez bouché coupe la communication rétro-olfactive.

Pour résumer, la rétro-olfaction est primitive dans le sens biologique du terme. C’est un héritage de l’évolution, un système qui relie directement nourriture, mémoire et émotions. Elle a été essentielle pour la survie pour reconnaître une nourriture avariée, une épice précieuse, un aliment énergétique. Et aujourd’hui encore, ce mécanisme gouverne notre rapport au plaisir alimentaire, et par extension, nos préférences olfactives, mais surtout la manière dont on sent.

Conditionnement social, nos bouches éduquées par le monde:

Petite nuance a apporter tout de même. Ce n’est pas parce que la rétro-olfaction est biologique, qu’elle est objective. Le cerveau est plastique, certes, mais il est surtout culturel. Ce que vous aimez ou détestez en bouche n’est jamais une donnée brute, c’est un apprentissage.

Un exemple? Le durian.

Dans une grande partie de l’Asie du Sud-Est, son odeur crémeuse et puissante est synonyme de fête et de gourmandise. En Occident, on le compare à des égouts ou à du gaz. Même molécule, et pourtant réaction opposée. La différence, c’est l’habitude, le récit, et l’environnement.

Même chose pour les épices.

La cannelle est souvent associée à Noël en Europe ou en Amérique du Nord. Au Maroc, elle renvoie plutôt au fameux couscous du vendredi. L’arôme est identique, mais le cerveau l’habille d’un costume culturel différent.

Et puis, il y a aussi l’affectif. C’est pour ça qu’un plat préparé par soi-même n’a jamais le même goût que quand il est cuisiné par quelqu’un d’autre. Parce qu’on ne mange pas seulement des molécules: on avale du contexte, des émotions, de la mémoire. Le gratin de votre grand-mère n’est pas “meilleur” objectivement, il est juste saturé de couches rétro-olfactives liées aux moments passés en famille. Le même plat préparé industriellement active vos récepteurs, certes, mais pas vos souvenirs.

La rétro-olfaction, ici, devient un vecteur de socialisation. Elle nous relie à nos proches, à nos cultures, à nos souvenirs d’enfance. Elle fait de la nourriture un langage: les odeurs et saveurs transmises dès le berceau façonnent notre acceptation ou notre rejet d’un aliment, longtemps avant que notre “goût individuel” ne se forme.

En résumé, nos perceptions rétro-olfactives sont culturellement codées, et ce codage commence très tôt, parfois même avant la naissance, puis se renforce par répétition et contexte social. La rétro-olfaction n’est jamais purement biologique: elle est sociale, mémorielle, intime et partagée à la fois.

Psychologie et neurosciences, quand le cerveau se prend pour Christopher Nolan:

Je ne vous apprend rien, le cerveau ADORE le cinéma. Lorsqu’il reçoit une information, il devient réalisateur, scénariste, producteur et monteur.

Le cerveau, invente des histoires et fabrique une narration olfactive dont nous sommes les spectateurs captivés. Quand nous mâchons, respirons, goûtons, il ne se contente pas de traiter des molécules: il recrée des scènes, des émotions, des souvenirs. C’est un peu comme si nos palais et nos nez étaient des acteurs, et le cortex olfactif le réalisateur exigeant.

Vous vous souvenez des fameux “lotos” des senteurs à l’école primaire? Ces petits jeux où l’on devait deviner une odeur les yeux fermés. Eh bien figurez vous qu’ils illustrent parfaitement cette fabulation cérébrale. Sans contexte visuel ou affectif, nous ne pouvions parfois pas identifier ce que nous sentions (je dis nous, mais c’était surtout vous, parce que moi j’étais trop forte). Le cerveau, privé d’indices, comble les vides, invente, projette. Et c’est exactement ce qui se passe avec la rétro-olfaction: une simple molécule qui remonte de la bouche peut réveiller des souvenirs précis, des émotions anciennes, ou nous tromper complètement.

Et cette fabulation sensorielle a des implications profondes. Dans certaines pathologies neurodégénératives, comme la maladie d’Alzheimer, la rétro-olfaction est souvent altérée bien avant que d’autres fonctions sensorielles ne montrent des signes de déclin. En effet, près de 80 à 90% des patients Alzheimer présentent un trouble olfactif, ce qui en fait un des signes précoces les plus fiables de la maladie. Des études récentes montrent également que les premières lésions neuro fibrillaires se développent au niveau des centres olfactifs du cerveau (cf. mon incroyable article posté cet été), notamment l’hippocampe et le cortex entorhinal, des régions clés pour la mémoire olfactive et émotionnelle.

Mais des travaux prometteurs explorent aujourd’hui comment des stimulations olfactives ciblées, par exemple par des arômes comme la menthe, peuvent contribuer à ralentir le déclin cognitif chez des modèles animaux. Ces recherches mettent en lumière l’interaction complexe entre olfaction, inflammation cérébrale, système immunitaire et fonctions cognitives. Et elles suggèrent donc que la rétro-olfaction pourrait devenir un outil diagnostique utile, et peut-être même une voie thérapeutique innovante pour stimuler souvenirs, émotions, et potentiellement freiner la progression des maladies neurodégénératives.

Au-delà de ces avancées, la rétro-olfaction ouvre un champ scientifique encore largement inexploré, qui pourrait révolutionner notre compréhension des relations entre goût, mémoire et cerveau (mais ça c’est un sujet pour un autre jour)

En résumé, notre cerveau ne se contente pas de recevoir les signaux rétro-olfactifs: il les interprète, les réinvente, les colore d’affect, et fait de chaque expérience gustative et olfactive un petit film sensoriel unique.

Gastronomie et pâtisserie, la parfumerie de l’assiette:

Si la rétro-olfaction joue un rôle fondamental dans nos souvenirs et nos émotions, elle influence aussi profondément notre façon de percevoir la nourriture, que l’on en soit conscient ou non.

Manger, ce n’est pas simplement avaler des aliments: c’est une véritable expérience sensorielle où une symphonie d’odeurs et saveurs se mêlent pour remonter vers le nez, éveillant ainsi le cerveau. Cette collaboration entre palais et olfaction transforme chaque bouchée en un voyage sensoriel complet.

Les chefs et pâtissiers sont eux aussi des maîtres de cet art sensoriel. Leur “nez” n’est pas seulement celui qui sent, mais celui qui sait extraire, assembler et révéler les arômes grâce à leurs casseroles, émulsions et techniques culinaires. Comme un parfumeur compose un parfum en jouant avec les essences, ils orchestrent des mélanges d’ingrédients et de textures pour créer des plats où chaque note s’équilibre parfaitement. Leur sensibilité olfactive et gustative, leur mémoire des saveurs et leur imagination leur permettent d’anticiper l’harmonie finale, tout comme un nez parfumeur anticipe celle d’un bouquet.

Un exemple marquant de ce lien entre parfumerie et gastronomie est la collaboration de Pierre Hermé avec L’Occitane ( et si vous me connaissez personnellement vous savez déjà que j’adore Pierre Hermé, vous savez que j’adore aussi l’Occitane et que je suis toujours aussi TRISTE des années après de ne pas avoir réussi à avoir l’un de ses parfums).

En traduisant ses célèbres créations pâtissières en parfums, Hermé a montré que les frontières entre goût et odeur sont inexistantes. Sa collection 86 Champs mêle avec virtuosité les notes gourmandes de macarons et de ganaches à des touches fraîches comme le thé vert ou des accents fruités, faisant renaître dans le flacon l’émotion incroyable d’une dégustation.

Autre exemple, le café et le thé. Ils illustrent également cette complicité entre les sens. Leurs arômes riches et complexes, du torréfié puissant du café aux nuances végétales et délicates du thé sont autant de sources d’inspiration pour les parfumeurs. Ils créent des ponts sensoriels entre la dégustation et la projection olfactive, rappelant combien nos sens du goût et de l’odorat s’accordent pour nourrir nos expériences.

En somme, la gastronomie et la parfumerie sont intimement liées. Elles s’appuient toutes deux sur la rétro-olfaction et requièrent des compétences sensorielles avancées. Chefs, pâtissiers et parfumeurs partagent ce même langage des arômes, un art subtil qui touche directement notre cerveau et notre âme, transformant chaque plat ou flacon en une œuvre sensorielle et émotionnelle unique.

La conclusion dans tout ça?

Alors déjà bonne nouvelle pour vous, la propagande va prendre fin dès les prochains chapitres. Mais pour le moment, revenons à nos madeleines.

On croyait sentir avec le nez, oui, mais pas seulement. La rétro-olfaction nous rappelle que notre expérience du goût ne s’arrête pas à la bouche ni au nez: elle se prolonge, plus loin, plus profond. Chaque bouchée déclenche un dialogue invisible entre palais, gorge et récepteurs olfactifs, un aller-retour subtil où le cerveau tisse souvenirs, émotions et plaisir.

Et c’est là que notre système digestif entre en scène. Oui, on “sent” aussi avec l’estomac et l’intestin. C’est cette incroyable dimension, encore peu explorée (c’est le exclusiviteeeey) que nous allons découvrir dans le chapitre suivant: comment notre système digestif, silencieux mais essentiel, participe à notre perception du monde, à notre mémoire, et notre manière de percevoir les odeurs.

Une aventure qui invite à repenser ce que signifie vraiment “sentir”.

Laisser un commentaire