On avance doucement, mais sûrement dans cette série. Et cette fois-ci chers amis, c’est un long chapitre qui vous attend, on va voyager dans le passé, revenir dans le présent et être psychologues de comptoir l’espace d’un instant.

Alors, préparez-vous un thé, un café, un cocktail, installez-vous confortablement, parce que cette lecture va être plus longue qu’habituellement.

Revenons à nos narines, on croit à tort que bien sentir est instinctif. Inné. Que certaines personnes ont “un bon nez”, et que d’autres non. Mais en réalité, ce qu’on appelle un “nez”, et ce que l’on pense aimer ou détester est uniquement le résultat d’un façonnage profond, lent, intime, presque invisible. Un peu comme un mille-feuille à la vanille minutieusement préparé par Alain Ducasse.

Certains mille-feuilles ont grandi entourés de jasmin et d’encens, et d’autres pour qui “sentir bon” a toujours rimé avec l’odeur du savon. Mais au delà d’être une pâtisserie immonde (oui, j’avais besoin de le préciser), personne ne le cuisine réellement. Il est hérité, décongelé, englouti sans savoir ce qu’il contient.

Des couches et des couches superposées: souvenirs d’enfance, normes culturelles, réflexes sociaux, marketing bien beurré, et quelque part tout au fond, peut-être, et je dis bien peut-être… vous.

Voyez ce chapitre comme une invitation à l’introspection. Parce que pour bien sentir, vraiment sentir, il vous faut beaucoup d’humilité, de curiosité. Tout déconstruire, et accepter que ce sens-là est le plus intime, le plus archaïque, le plus influençable, et paradoxalement le moins compris

Le genre, une fabulation marketing pour flatter l’égo des hommes fragiles et rassurer les petites filles:

Commençons par cette évidence que plus personne ne prend le temps de questionner: pourquoi y aurait-il des parfums pour femmes, et des parfums pour hommes?

Non, parce que les parfums n’ont pas de sexe, c’est un fait. Ce sont des assemblages de molécules, et aucun ingrédient ne naît “masculin” ou “féminin”. Le cuir ne porte pas de barbe. Le jasmin ne porte pas de rouge à lèvres. Oui, il y a des fleurs, des bois, des résines, des matières animales ou grasses. Il y a des senteurs pour le corps, pour les objets, pour les rituels. Mais pas de “rose pour elle”, ni de “vétiver pour lui”.

Pour poser le contexte historique, cette binarité olfactive arrive au XXe siècle, quand la parfumerie devient une industrie grand public et un outil politique.

Pour vendre plus, il faut segmenter. Créer des gammes, des cibles, des identités. Et dans un monde où le patriarcat règne, et où les normes de genre sont encore très figées, ça tombe sous le sens: un flacon bleu pour Monsieur, et un flacon rose pour Madame.

Mais pourtant, quand on regarde les jus eux-mêmes, la frontière est floue. Le musc blanc, aujourd’hui code olfactif de la lingerie et des “clean scents” était autrefois une matière animale brute portée par des souverains perses. Le patchouli, icône des hippies et des romantiques, a longtemps été l’arme de séduction des parfums dits masculins. Le bois de santal, doux, chaud, lacté, n’a jamais choisi sa team.

Donc, ce ne sont pas les odeurs qui ont un genre, mais les histoires qu’on raconte autour d’elles. Et pour vous donner un exemple assez parlant, prenons Terre d’Hermès et Portofino 97 de Victoria Beckham:

Deux parfums qui en apparence sont différents. L’un est destiné à un public masculin avec pour storytelling l’homme en symbiose avec la nature, la terre, le désert. L’autre a un public féminin avec un storytelling plutôt axé sur l’émotionnel et l’intime, elle raconte sa première escapade amoureuse avec son mari.

Ils ne partagent même pas les mêmes pyramides olfactives, et pourtant, à l’heure où j’écris, j’ai les deux parfums sous le nez, et je peux vous assurer d’une chose: ils sentent EXACTEMENT la même chose.

En résumé, la perception que l’on a d’un parfum est le fruit d’un conditionnement marketing, et de l’histoire vendue avec.

Et par histoire, vous vous doutez bien que je parle aussi de celle pleine de poussière.

L’histoire de la parfumerie, du monde antique à l’Europe des puants:

Avant de vouloir sentir avec un peu plus de liberté et intelligemment, il faut d’abord tout jeter à la poubelle, et rendre à l’histoire ce qui lui appartient. Ou plutôt, devrais-je dire commencer une “décolonisation” olfactive.

Pour reprendre les propos du grand Bear Grylls pour comprendre l’intérêt de cette démarche: quand on est perdu il est nécessaire de comprendre son point de départ pour pouvoir déterminer sa route. Donc que vous soyez perdus en forêt, ou aux rayons parfums aux Galeries Lafayette, c’est exactement la même idée.

Et puis, le monde de la parfumerie adore être amnésique, faire croire qu’il est né en Europe, quelque part entre une rose poudrée, des notes héspéridées, Grasse d’abord, le reste du monde après. Mais spoiler alert: c’est faux.

1. Mésopotamie – la parfumerie céleste:

On retrouve les premières traces de parfumerie chez les Sumériens, en Mésopotamie, vers 3000 avant notre ère. Là-bas, le parfum était un langage entre les humains et les dieux. Les prêtres et prêtresses brûlaient des résines et des bois aromatiques dans les temples pour communiquer avec le ciel. Les recettes étaient gravées sur des tablettes d’argile: encens de myrrhe, bois de cèdre, gomme de benjoin (ils avaient déjà la vision).

Une parfumerie sacrée, presque alchimique. On ne portait pas les senteurs: on les offrait. On les laissait s’élever pour rendre présent l’invisible.

2. Inde ancienne – parfum, médecine de l’âme:

Dans la vallée de l’Indus, le parfum était soin. L’Ayurveda, un des plus anciens systèmes de médecine, associait déjà les arômes à des états émotionnels et physiques. On se baignait dans des infusions parfumées. On enduisait les corps d’onguents (pommades grasses) au santal, jasmin ou curcuma.

C’était une parfumerie de l’équilibre, du lien entre le corps, l’esprit et l’univers. Les prémices de l’aromathérapie.

3. Égypte Antique – l’odeur comme pouvoir:

Entre 2000 et 1000 av. J-C, les Égyptiens maîtrisent une parfumerie politique et funéraire. Le kyphi (encens complexe à base de vin, miel, myrrhe et cannelle) servait à honorer les dieux, purifier les maisons, accompagner les morts.

Le parfum affirmait un rang, une divinité. Sentir bon, c’était affirmer qu’on appartenait à l’éternité (la seule chose que j’ai en tête à chaque fois que je me parfume)

4. Monde gréco-romain – hédonisme olfactif:

Les Grecs puis les Romains récupèrent et démocratisent peu à peu le parfum. Ils importent des matières de tout l’empire: iris de Crète, cannelle d’Arabie, nard d’Inde. Les bains parfumés, les huiles corporelles, les tissus fumigés deviennent une norme de vie raffinée.

Le parfum passe du sacré au quotidien. Il devient plaisir, une esthétique de soi.

5. Monde arabo-islamique – THE blueprint, quand la science rencontre l’art:

L’Arabie pré-islamique était déjà un centre de commerce d’aromates et de parfums, mais c’est avec l’avènement de l’islam que la parfumerie connaît un essor majeur, et que naissent les plus grandes avancées techniques et sensorielles de la parfumerie.

Entre le VIIIe et le XIIIe siècle, des savants comme Ibn Sina perfectionnent l’alambic, la distillation à la vapeur qui rend possible les hydrolats comme l’eau de rose qui squatte nos skincare et nos pâtisseries.

Le parfum devient très vite un art du raffinement et un pilier culturel, avec une véritable philosophie olfactive.

Pourquoi? L’usage du parfum dans les cultures islamiques est à la fois intime et sacré. On se parfume pour honorer le divin. On offre des senteurs comme preuve d’hospitalité. L’oud, le musc, l’ambre, les épices, les eaux de rose, ces matières nobles sont omniprésentes.

L’opulence n’y est pas vue comme ostentation mais comme respect: premièrement respect de soi, mais surtout des autres, et de la spiritualité. Un parfum qui laisse un sillage fort est synonyme de générosité. Un silence olfactif est parfois interprété comme un oubli, un manque d’attention.

Et ce respect pour la parfumerie va s’étendre dans tout le monde arabe médiéval, du Moyen-Orient au Maghreb, puisque à cette période le Maroc va aussi ajouter sa patte dans cet art.

6. Maroc médiéval – l’éclosion d’un nouvel univers olfactif:

Carrefour des civilisations amazigh, arabe et andalouse, le Maroc devient un des centres majeurs du commerce d’épices et de plantes aromatiques. Les premiers alambics y distillent rose, néroli (un joli mot qui veut simplement dire fleur d’oranger) jasmin.

La parfumerie marocaine prend forme autour des jardins, des souks, et devient vite synonyme d’hospitalité, et de soin. Une élégance discrète, mais profonde.

Du Maghreb au Moyen-Orient, ces traditions ancestrales sont encore vivantes, et influencent aujourd’hui les grandes maisons de parfumerie. Je pense notamment à la maison Amouage qui était à l’initiative du Sultan d’Oman pour mettre en avant l’héritage parfumé de son pays.

Et puis, il y a aussi ceux qui surfent juste sur ce savoir-faire et cette histoire en les reconditionnant souvent à leur sauce (pour ne pas citer de noms, vous avez du voir ces dernières années une recrudescence des parfums à la fleur d’oranger du Maroc, les roses de Damas, ou encore de l’oud, ce n’est pas pour rien.)

7. L’Europe au Moyen-Âge – quand sentir bon était péché:

Pendant que le monde islamique prône la propreté et perfectionne l’art de la parfumerie, en Europe les gens pataugent dans la peur de bonnes odeurs, et leur caca.

Pourquoi? Parce que sentir bon était suspect. Et puis l’Église associe les bonnes odeurs à la vanité, au péché, à la chair. On essaie tant bien que mal de masquer la puanteur corporelle par des pomanders (pommes à parfums) bourrés de clous de girofle, vinaigres, et d’herbes sèches dans les vêtements. Le parfum devient un cache-misère.

Mais tout ça finit par changer au XVIe siècle grâce à une grande dame: Catherine de Médicis.

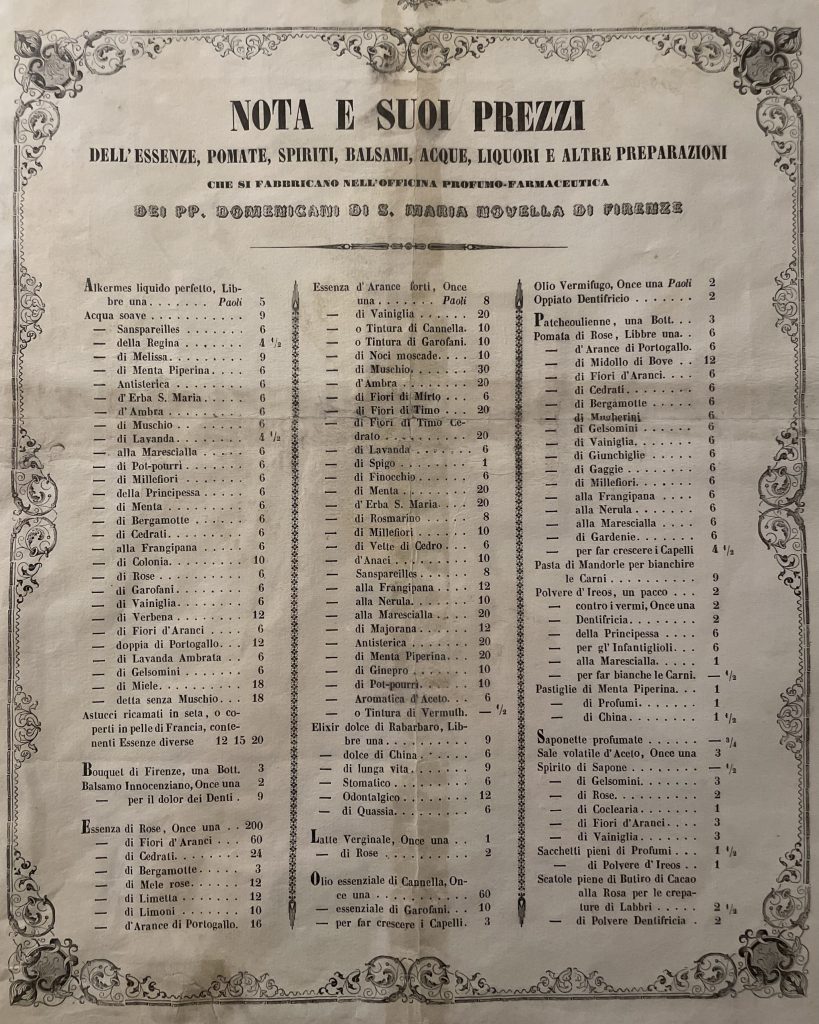

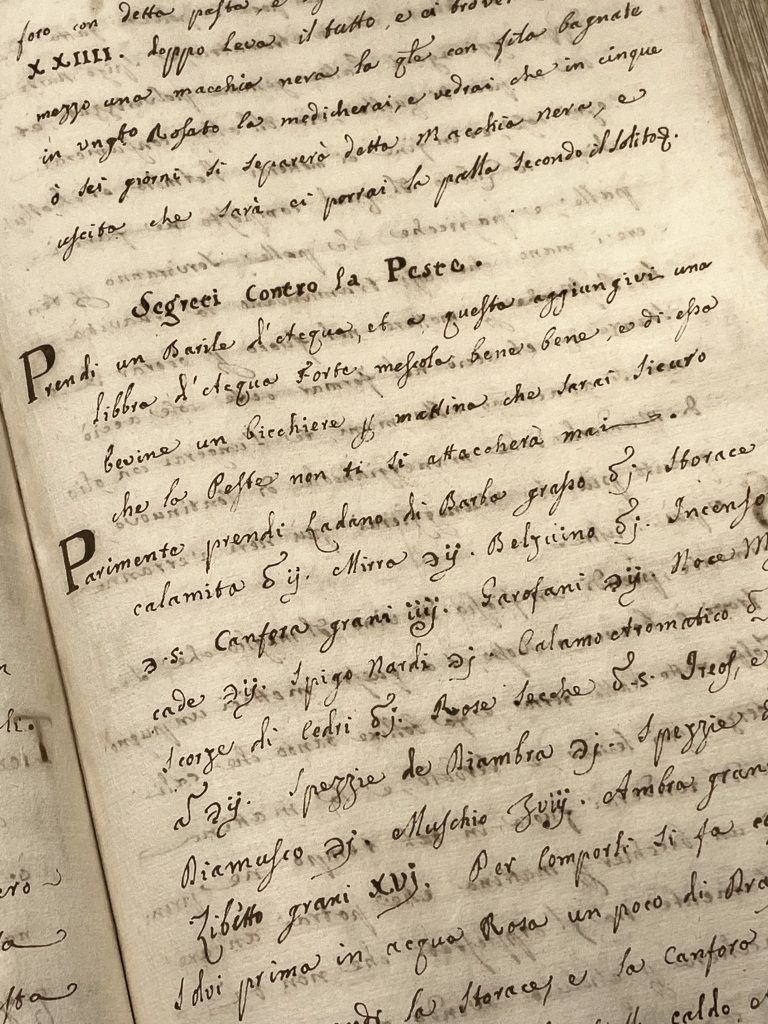

Fille de la puissante famille florentine, elle arrive en France en 1533 pour épouser le futur Henri II, et dans ses bagages: quelques robes, son propre parfumeur, Renato Bianco (aka René le Florentin), et l’esprit de l’Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella (une officine fondée par des dominicains au XIIIe siècle)

Tel Tic et Tac, Catherine et Renato introduisent à la cour de France une nouvelle culture olfactive inspirée des traditions italiennes et arabes, et la mode des gants parfumés (qui vont permettre à Grasse de se lancer dans le monde de la parfumerie).

L’Officina SMN devient une institution qui incarne la vision médicinale, botanique et aristocratique du parfum. Florence précède Grasse. Catherine précède Guerlain.

La culture, moule nos préférences et perceptions:

Revenons au présent. Ce qu’on perçoit comme “bon” ou “mauvais” dépend largement d’où l’on vient. Même aujourd’hui, avec les standards de l’industrie globale, et l’omniprésence des réseaux sociaux dans nos quotidiens, les préférences olfactives restent culturellement marquées.

Des études ont été menées sur le sujet, et une en particulier illustre parfaitement l’influence de la culture et de l’environnement sur nos préférences olfactives: Sorokowska et al. (2024) montrent qu’il existe des différences dans la perception de l’agrément des odeurs selon les cultures et les continents, en testant les réactions de populations de différentes régions du monde (Allemagne, Philippines, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ghana, etc.)

Bien que certaines préférences olfactives soient partagées entre différents groupes humains (par exemple, les odeurs fruitées comme la fraise et la pêche sont généralement jugées agréables, tandis que le beurre, le butanol ou l’herbe sont considérés comme désagréables), on peut remarquer des variations notables selon les populations étudiées.

Par exemple, les Hadza (Tanzanie) et les Malaisiens trouvent en moyenne les odeurs présentées moins agréables que les Yali (Papouasie-Nouvelle-Guinée) et les Polonais. Les Yali, en particulier, ont des préférences qui diffèrent significativement des autres groupes, notamment en appréciant davantage l’odeur d’oignon que les autres populations. Les Tsimane’ (Amazonie) aiment particulièrement le cuir mais n’apprécient pas le café, contrairement aux Polonais et aux Malaisiens

La familiarité avec une odeur est le facteur le plus fortement associé à son agrément, ce qui rend les odeurs alimentaires particulièrement sujettes à des variations culturelles. Par exemple, des aliments appréciés localement (comme le durian en Asie du Sud-Est ou certains fromages français) peuvent être jugés très désagréables par des personnes d’autres cultures.

En conclusion, ce que l’on juge agréable en matière d’odeurs dépend donc d’un mélange complexe de facteurs incluant la culture, la familiarité, l’expérience individuelle et le contexte écologique, et il n’existe pas de consensus universel strict, même si certaines tendances générales existent.

Au Japon, on aime les notes aquatiques, minérales. En Arabie Saoudite, on vénère les bois fumés, l’oud, le musc noir. En Colombie, les parfums sont intenses, tropicaux, fruités, floraux. En Scandinavie, on préfère la discrétion, les accords doux, poudrés, lactés.

Et même deux pays voisins qui partagent énormément de points communs n’ont pas également les mêmes préférences olfactives: prenons l’exemple de la France et de l’Espagne. Là où en France la tendance est aux parfums floraux, effet seconde peau, en Espagne on est surtout sur des parfums gourmands et sucrés.

Ce n’est pas juste une question de climat. C’est une question d’imaginaire. De mémoire collective. De socialisation sensorielle.

Et en vrai, cette diversité est très précieuse. Elle nous rappelle que nos goûts ne sont pas “naturels”. Ils sont cultivés, appris, transmis, parfois imposés. Il n’y a pas de vérité universelle du bon goût olfactif. Il n’y a que des sensibilités situées.

Ce que Pinocchio (le cerveau) croit sentir, psychologie de la perception olfactive:

Le cerveau c’est un peu ce collègue de taff mythomane sur les bords, mais pas méchant. Il te dit qu’il s’est déjà battu avec des tigres, a réussi a sauvé une mamie d’un incendie, et qu’il sait piloter une fusée. Et si vous ne savez pas de qui je parle, je suis navrée de vous annoncer que vous êtes CE collègue.

Il (le cerveau, pas le collègue) n’interprète pas toujours la réalité de façon objective. Il utilise des raccourcis, appelés biais cognitifs, pour comprendre et réagir plus vite. Par exemple, le biais de familiarité nous pousse à préférer ce qui nous est connu, même si ce n’est pas la meilleure option, simplement parce que c’est familier.

L’effet de halo, lui, fait qu’une première impression positive (ou négative) influence toutes nos autres perceptions: exemple, si un flacon est luxueux, tu perçois l’odeur comme “meilleure”.

Il y aussi l’effet de contexte, qui signifie que notre perception dépend beaucoup de l’environnement ou de la situation dans laquelle on se trouve. Une même odeur ou même objet peut être perçu différemment selon le contexte.

Et enfin, l’effet de priming, ou d’amorçage, c’est quand une information ou un stimulus préparatoire influence notre réaction à un autre stimulus, souvent sans qu’on s’en aperçoive: exemple, une odeur agréable peut préparer notre cerveau à mieux accueillir un message publicitaire.

En résumé, l’expérience olfactive est toujours en partie un épisode Netflix. Une fiction très intime. Très sensorielle. Mais fiction quand même.

Plot twist?

Vous l’avez sûrement remarqué, mais la DA de cette série tourne énormément sur la cuisine, les madeleines, les souvenirs d’enfance.

Et bien figurez vous que c’est tout sauf un hasard. Ce n’est pas parce que j’adore manger (même si c’est vrai), mais c’est parce qu’en réalité, on ne sent pas majoritairement par le nez… mais par la bouche. Et ouiiiii.

Pour vous expliquer très très rapidement puisque c’est surtout le sujet de notre prochain chapitre, une grande partie de ce qu’on sent passe par la bouche, puis le nez, et c’est donc ce qu’on appelle la rétro-olfaction.

Quand vous mâchez, avalez, respirez par la gorge, les molécules odorantes remontent du fond de la bouche, vers les récepteurs olfactifs dans le nez. C’est ce qui donne tout le sens aux souvenirs gustatifs.

C’est aussi pour ça que le café sent différemment quand on le boit, que quand on le sent dans la tasse. Ou encore la raison pour laquelle que notre famoso Marcel Proust se retrouve bombardé d’autant d’émotions et de souvenirs en mangeant de simples madeleines.

Laisser un commentaire