Il y a des pyramides qu’on observe avec fascination, et d’autres qu’on subit à chaque coin de rayon.

Celle dont je parle aujourd’hui, vous la connaissez par cœur car elle trône fièrement sur les fiches produit de tous les parfums que vous avez croisés: flacons de niche, diffuseurs d’ambiance, bougies, et même déodorants de supermarchés.

Et si le British Museum pouvait la voler pour l’exposer, croyez-moi, ce serait déjà fait.

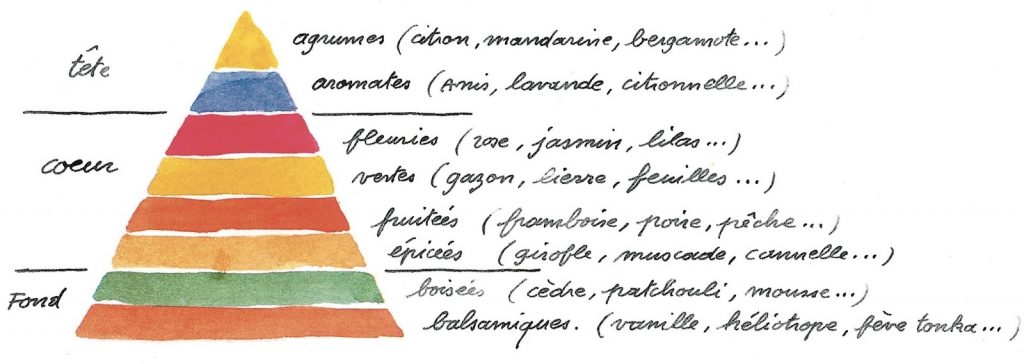

On l’appelle la pyramide olfactive. Ce petit schéma à trois étages, plus proche d’une étagère IKEA construite sans notice que du paradis des pharaons.

C’est une représentation en trois temps de l’évolution d’un parfum sur la peau, qui se découpe de manière suivante:

- Notes de tête : celles qui s’évaporent vite, perçues immédiatement après vaporisation. On retrouve des agrumes, aldéhydes, ou épices volatiles, ce qui pique, pétille, réveille.

- Notes de cœur : elles forment le noyau olfactif du parfum, perçues après quelques minutes et pendant plusieurs heures. Elles sont essentiellement florales, fruitées, et parfois aromatiques. C’est le cœur du parfum.

- Notes de fond : plus lourdes et lentes à l’évaporation, elles restent sur la peau. Elles englobent les bois, muscs, résines, vanille. C’est le sillage, la mémoire de l’odeur.

Et c’est vrai que sur papier, c’est élégant, simple de compréhension. Une belle histoire, presque calibrée comme une bande-annonce. Mais dans la réalité? Lisez la suite vous comprendrez.

Les origines d’un mythe parfumé:

On part sur une petite parenthèse historique, puisque cette vision linéaire presque trop belle ne vient pas de nulle part.

Elle trouve ses racines dans les années 30, quand le parfumeur Jean Carles, chez Roure (maintenant Givaudan) développe une méthode pour enseigner la composition des parfums aux petits nez en devenir.

Il structure les matières premières selon leur volatilité pour guider les apprentis dans l’art de la formulation et de l’harmonisation. Mais à l’époque, ce système n’a rien de graphique, c’est uniquement un schéma mental, un outil pédagogique destiné aux coulisses du monde de la parfumerie.

Sauf qu’à partir des années 50 cette logique s’est transformée en pyramide visuelle, puis a été volée (sans surprise) par le marketing qui en a fait tout un outil de storytelling.

Trois temps, trois niveaux d’intensité, trois promesses. Une structure simple, rassurante, presque musicale. Sauf que problème: considérer le parfum comme une symphonie est une grossière erreur.

Quand le marketing s’emmêle les pinceaux (et les narines):

Aujourd’hui, la pyramide est partout. Et elle raconte toujours la même histoire: un disque rayé qui commence frais, devient doux, puis finit sensuel.

Une narration en escalier, utilisée comme une promesse sensorielle linéaire. Mais dans les faits, ça ne marche pas du tout comme ça.

Les parfums ne se déroulent pas comme une recette de cuisine parfaitement exécutée à la lettre. D’ailleurs, petite parenthèse: si vous suivez une recette exactement comme elle est écrite, sans jamais rien adapter, je suis dans le regret de vous annoncer que vous êtes de piètres cuisiniers.

Même en cuisine, il faut savoir jongler avec des variables: la qualité des ingrédients, la température ambiante, la puissance de vos fours. Pour le parfum, c’est exactement pareil.

Ce n’est pas parce qu’on vous donne une “formule” ou que l’on vous donne une description précise de ce que le parfum sent que le résultat sera toujours le même.

Le type de peau, la composition de l’air, les interactions moléculaires, le cycle hormonal, l’hygiène, l’alimentation, tout entre en jeu. Le sillage d’un parfum, sa tenue, ses nuances peuvent varier d’une personne à l’autre, et même chez une seule et même personne selon les jours. Rien n’est figé. Voyez le parfum comme quelque chose de vivant, mais éphémère.

Ce que le marketing ne vous dit pas, mais ce que votre nez sait déjà:

On l’a compris, le marketing ADORE se prendre pour Père Castor. Une histoire, trois notes, trois étapes, une progression linéaire, universelle, valable pour tout le monde, tout le temps.

Mais la réalité moléculaire d’un parfum est tout autre. Et si vous me connaissez personnellement, vous savez que je répète tout le temps que nos nez en savent beaucoup plus que nous, pourquoi?

Parce que premièrement, ce qu’on appelle une “note” n’a rien de tangible. Une “note poire” ne contient pas de poire. C’est une construction, un effet, obtenu par un assemblage de molécules.

Par exemple, une combinaison de gamma-undécalactone (un long nom je vous l’accorde, mais qu’on retrouve aussi dans la pêche et la noix de coco) et d’allyl amyl glycolate peut évoquer une poire juteuse, ou encore un chewing-gum synthétique, selon ce qui l’entoure.

Ce ne sont pas des vérités fixes, ce sont des illusions bien orchestrées, vous ne le savez pas, mais vos nez, oui.

Et certaines molécules sont particulièrement caméléons. Prenez le linalol, par exemple. Dans la lavande, il sent le propre et le floral. Dans le bois de rose, il devient plus boisé et frais. Dans certains accords, il est carrément citronné. Une même molécule, trois perceptions, et aucune ne peut être définie comme THE one.

Autre star des débats: Iso E Super. Ce nom qui rappelle du gasoil est un bois ambré velouté pour certains, totalement imperceptible pour d’autres. C’est un fantôme olfactif, et pourtant il fait partie des bases de la parfumerie moderne.

Prenons aussi les fameuses notes de fond, elles sont censées apparaître des heures après l’application, mais en réalité elles peuvent être perceptibles dès les premières minutes. Même chose pour les notes de cœur qui ne patientent pas toujours sagement leur tour.

Donc, certaines matières bien que classées comme lourdes ou persistantes ont une volatilité plus vive que prévu, d’autres interagissent aussi avec la peau de façon à se révéler bien plus tôt ou plus tard que ce que la pyramide suggère.

Et puis il y a les perceptions très personnelles, celles qu’aucune pyramide ne peut anticiper.

Par exemple, moi, l’héliotropine, censée sentir l’amande poudrée et la fève tonka me rappelle de la pâte à modeler. Oui, la PLAY-DOH, celle qu’on tripotait en maternelle, avec cette odeur à la fois douce, plastique, sucrée et trèèès chimique.

Est-ce que c’est ce que le parfumeur voulait évoquer? Non.

Est-ce que c’est ce que je sens? Oui.

Et c’est là que tout déraille, parce qu’on ne sent pas tous pareil.

Notre système olfactif est façonné par nos souvenirs, notre culture, notre physiologie, et même notre humeur. Ce que vous trouvez “sensuel”, quelqu’un d’autre peut le trouver écœurant. Ce que vous ressentez comme “propre”, une autre personne l’associera à un produit ménager.

Mais ce n’est pas une erreur, c’est la richesse de la perception.

Et pourtant, on continue de nous faire croire qu’un parfum peut se résumer à quelque chose de fixe, universel, un peu comme une liste de courses. Alors que le parfum s’approche plus d’un langage mouvant, vivant, flou, qui parle à chacun autrement.

En résumé:

Pyramide olfactive = FAUSSE. Elle ne reflète ni la chimie réelle des parfums, ni la manière dont nous les percevons. C’est une belle histoire, une métaphore confortable, mais en aucun cas un reflet fidèle de l’expérience olfactive.

MAIS, pour tout de même nuancer mon propos: la pyramide peut encore servir de repère, un point d’entrée, un outil d’introduction à un univers olfactif, pas plus.

Parce que ce que vous sentez, ce que vous aimez, ce que vous percevez, échappe à toute logique. Il n’y a pas de chronologie absolue, pas de vérité unique.

Alors si vous voulez apprendre à vraiment sentir, il faut commencer par désapprendre. Jeter à la poubelle ce qu’on vous a appris trop vite, trop mal.

Et puis soyons honnêtes, si même la pyramide de Meïdoum s’est effondrée comme un soufflé trop vite monté, c’est peut-être que certaines structures sont faites pour être détruites. Un projet trop ambitieux, mal ficelé, qui n’a pas résisté au temps. Mais c’est en regardant ses ruines de près qu’on comprend qu’il faut détruire pour mieux reconstruire.

Alors OUI, on va faire pareil. Parce qu’au fond, on a tous été conditionnés.

On a appris à sentir comme on apprend à lire: à travers des codes, des normes, des automatismes. Des réflexes culturels plus que sensoriels.

Mais pour déconstruire, il faut d’abord accepter de ne plus être sûr de rien. D’oser poser le flacon, fermer les yeux, et sentir sans chercher à deviner. Sans étiquette, sans pyramide, sans promesse. On oublie ce qu’on croit savoir.

On repart de zéro.

Laisser un commentaire